岡本桂多のKill them All!~『タルキール:龍嵐録』編・後編~

タグ:MTGシングル, タルキール:龍嵐録, 岡本桂多, 岡本桂多のKill them All!, 統率者, 統率者戦, 読み物今回は『タルキール:龍嵐録』編の記事の後編となります。

・統率者デッキを強化しよう!

今回も『タルキール:龍嵐録』の統率者デッキから統率者戦を始める方向けにオススメの統率者候補、そしてそこからどういう道筋で改良していけばいいかを解説していきます!

簡単なIN-OUT例も提示していますので第一歩として参考にしていただければ幸いです。

(※第一歩ということであまり高額なカードはなるべく避けてピックアップしています)

デッキリストは公式サイトからご確認いただけます。

・「アブザンの守り」

白黒緑の統率者デッキで、統率者候補は《不動なるフェロザー》と《先祖の声、ベトー》

《不動なるフェロザー》は《包囲の塔、ドラン》の系譜を継ぐ、タフネスで殴るタイプの統率者。

《先祖の声、ベトー》はライフの増減に応じて誘発する能力を持つ統率者。

どちらも大分方向性が異なる統率者になるので、それぞれについて見てみましょう。

・《不動なるフェロザー》

4マナ0/5とタフネス偏重なスペック。

1つ目の能力はこの統率者を象徴する、自分のクリーチャーはタフネスで戦闘ダメージを計算するというもの。

統率者がこの能力を持ってくれているとデッキ内のクリーチャーをしっかりとタフネス偏重に固められるので非常にありがたいですね。

マナコストに対してタフネスが高いクリーチャーは特にシステムクリーチャーに多く見られる特徴です。

能力は強いものの戦闘においては微妙というデメリットをひっくりかえしてくれるので、普段よりも意識してシステムクリーチャーを採用できますね。

2つ目の能力は自分の防衛持ちクリーチャーが普通に攻撃に参加できるようになるというもの。

防衛は基本的にデメリットなので、それを帳消しにしてくれる非常にありがたいものです。

1つ目の能力を活かせるタフネス偏重なクリーチャーの代表格として各種「壁」クリーチャーがありますが、それらは基本的に防衛を持っているため、この2つ目の能力と合わせる事でしっかりと戦力としてカウントできます。

この2つ目の能力があるおかげで似たようなコンセプトの《包囲の塔、ドラン》よりも強く作れそうです。

3つ目の能力はクリーチャー1体を生け贄に捧げるとそのクリーチャーのタフネス分ドロー&パワー分捨てる、という《よりよい品物》のタフネス参照的な能力。

これもタフネス偏重にしやすいこのデッキでは非常に強力で、例えば終盤にもうマナがいらないからといって《森の女人像》を生け贄に捧げると3枚ドロー&0枚捨てる、という非常に強力な効果になります。

統率者の能力が分かりやすいので、とにかくタフネスが高いクリーチャーを詰め込んでいきましょう。

ただ単にタフネスがちょっと高いクリーチャーなら無数に存在するのでここではピックアップしきれません。

能力を活かせるもの、コストに対してタフネスが非常に高いものなどを選んでいきましょう。

《別館の歩哨/Annex Sentry》

《不屈の解体者/Dauntless Dismantler》

《黎明運びのクレリック/Dawnbringer Cleric》

《博覧会場の警備員/Fairgrounds Warden》

《悪鬼の狩人/Fiend Hunter》

《仮面の蛮人/Masked Vandal》

《魂なき看守/Soulless Jailer》

《トカートリの儀仗兵/Tocatli Honor Guard》

・・・除去や妨害能力持ちのクリーチャー。

《悪鬼の狩人》は他の類似能力持ちのクリーチャーとは異なり、追放する能力と追放したクリーチャーを戻す能力が別々の能力になっているため、ちょっとズルい事ができます。

《悪鬼の狩人》は戦場に出た時の能力を解決する前に戦場から離れると、先に「追放したクリーチャーを戦場に戻す」が解決しますがその段階ではまだ何も追放していないのでその能力は何も起こさず、その後に戦場に出た時の能力が解決します。

結果として対象に取ったクリーチャーを後腐れなく追放できる状態になります。

今回は統率者の能力で生け贄に捧げる事で戦場を離れる事ができるので、3ドロー1ディスカードしつつクリーチャーを1体追放できるというわけですね。

《魂なき看守》《トカートリの儀仗兵》は刺さる相手には刺さるタイプの妨害カード。逆に自分の首を絞める可能性もありますが、邪魔になったら統率者の起動型能力で生け贄に捧げてしまえばいいので、他のデッキに比べれば自分への悪影響を気にする必要はなさそうですね。

《装甲アルマジロ/Armored Armadillo》

《隠し幕/Concealing Curtains》

《地獄の樹/Tree of Perdition》

《境界線の隊長/Perimeter Captain》

《ノーンの僧侶/Priests of Norn》

《ファイレクシアの歩行機械/Phyrexian Walker》

《Shield Sphere》

《百舌部隊/Shrike Force》

《断固たる盾持ち/Stalwart Shield-Bearers》

《鋼の壁/Steel Wall》

《着飾ったラクダ/Tasseled Dromedary》

《サリッドの殻住まい/Thallid Shell-Dweller》

《精油の壁/Wall of Essence》

《輝きの壁/Wall of Glare》

《氷の壁/Wall of Ice》

《ガラクタの壁/Wall of Junk》

《網の壁/Wall of Nets》

《絡み線の壁/Wall of Tanglecord》

《鋤引きの雄牛/Yoked Ox》

《欠片の壁/Wall of Shards》

・・・スペックが優秀なクリーチャー。

1マナなら《樹上の草食獣》のタフネス3、2マナなら《前兆の壁》のタフネス4、3マナなら《雨ざらしの番兵》のタフネス5ぐらいを採用基準として考えています。

《ファイレクシアの歩行機械》《Shield Sphere》《ガラクタの壁》《欠片の壁》は特にコストに対してタフネスが非常に高いエースクリーチャーなので是非採用したいですね。

基本的にはスペックだけのクリーチャーはあまり採用したくないので、他に優秀な能力持ちのクリーチャーがいればそちらを優先した方が良いですが、どうしても打点が欲しい場合はこの項目からピックしていくといいでしょう。

《復讐するドルイド/Avenging Druid》

《水晶のバリケード/Crystal Barricade》

《恐竜の卵/Dinosaur Egg》

《地獄の信奉者/Disciple of Perdition》

《ロナスの狂信者/Fanatic of Rhonas》

《財宝荒らし/Hoard Robber》

《ジェスカイのバリケード/Jeskai Barricade》

《枝葉族のドルイド/Leafkin Druid》

《溌剌とした探検家、おたから/Loot, Exuberant Explorer》

《市場のノーム/Market Gnome》

《精神刃の断裂者/Mindblade Render》

《病的な日和見主義者/Morbid Opportunist》

《毅然たる番犬/Resolute Watchdog》

《落とし格子の蔦/Portcullis Vine》

《陽景学院の使い魔/Sunscape Familiar》

《根囲いの壁/Wall of Mulch》

・・・その他優秀な能力持ちのタフネス偏重クリーチャー。基本はマナ関連が多いですね。

《陽景学院の使い魔》は2ターン目に唱えられれば3ターン目に統率者を唱えられるようになるマナ加速カード。

そこだけ見ると《森の女人像》などの他の2マナのマナクリーチャーと同じですが、《陽景学院の使い魔》は自身をタップしないで済むため、統率者を出したターンにもすぐに攻撃に参加できます。

また、それ以降のターンでも「展開するためにマナを出したいけどそうすると攻撃できない・・・」というジレンマが無いオススメカードです。

タフネス偏重だと恩恵を受けられるカードが、特に白に多く存在するのでピックアップしていきましょう。

《アディポーズの子/Adipose Offspring》

《永代巡礼者、アイリ/Ayli, Eternal Pilgrim》

《カタパルトの有象無象/Catapult Fodder》

《コルフェノールの若木/Sapling of Colfenor》

《肥えた緑甲羅/Fecund Greenshell》

《鱗王の監視/Sight of the Scalelords》

《聖なる儀式/Sacred Rites》

・・・タフネスを参照するカード。

いきなり白くないカードばかりのピックアップになってしまいました。

《コルフェノールの若木》は破壊不能のおかげで安定して攻撃に参加でき、後続を引きこめるので中々に優秀なクリーチャー。

可能であれば高額カードにはなるものの《師範の占い独楽》《森の知恵》などでライブラリーの一番上を操作したい所ですね。

《肥えた緑甲羅》は自身のパワーもそこそこ大きいですが、備わっている誘発型能力がこのデッキであればほぼ確実に誘発してリソースを伸ばしていける、非常に相性のいいカードです。

《聖なる儀式》はタフネスを参照するわけではありませんが、他で紹介できそうな項目がないためここでピックアップ。

一時的とはいえかかるマナに対して効率よくタフネス修整を与えられるカードです。

特に統率者で補充した手札をこのカードのコストに注ぎ込んでやればとんでもない打点向上を見込める、このデッキ特有のフィニッシャーです。

《関係者の集合/Assemble the Players》

《屍体洗浄屋/Body Launderer》

《黄昏+払暁/Dusk+Dawn》

《永劫の無垢/Enduring Innocence》

《ランプライト市長、マクレディ/MacCready, Lamplight Mayor》

《弱者の師/Mentor of the Meek》

《民兵のラッパ手/Militia Bugler》

《目覚ましヒバリ/Reveillark》

《死蔵の世話人、死零/Shirei, Shizo's Caretaker》

《うなる大殺犬/Snarling Gorehound》

《兵団の結集者/Squad Rallier》

《盗人の道具/Thieves' Tools》

《夕暮れヒバリ/Vesperlark》

《たなびき飲みの吸血鬼/Wispdrinker Vampire》

・・・今度こそ白に多い、パワーが小さいクリーチャーが恩恵を受けられるカード。

《黄昏+払暁》は相手への被害は構成によりますが、少なくとも自分への影響は全くない全体除去。

余波の方もリカバリー用として非常に優秀で、手札にクリーチャーが戻り過ぎて逆に手札上限を超える危険性すらあるほどですね。

《死蔵の世話人、死零》は本人が戦場にいる限りパワー1以下のクリーチャーは死亡してもターン終了時に戦場に戻るという非常に強力な能力。

パワー1以下という制限が本来厳しいのであまり使われませんが、このデッキであれば全く問題ないですね。

更に統率者の能力で能動的にクリーチャーを墓地に送れるのでこの能力を誘発させられずに終わってしまうような心配もありません。

少々高額なカードになるためピックアップはしませんでしたが、《世慣れた見張り、デルニー》もパワー2以下参照で優秀なカードなので、余裕があれば採用していきたいですね。

IN 20

《別館の歩哨/Annex Sentry》

《悪鬼の狩人/Fiend Hunter》

《ファイレクシアの歩行機械》

《Shield Sphere》

《百舌部隊/Shrike Force》

《ガラクタの壁/Wall of Junk》

《欠片の壁/Wall of Shards》

《ロナスの狂信者/Fanatic of Rhonas》

《市場のノーム/Market Gnome》

《病的な日和見主義者/Morbid Opportunist》

《陽景学院の使い魔/Sunscape Familiar》

《コルフェノールの若木/Sapling of Colfenor》

《肥えた緑甲羅/Fecund Greenshell》

《鱗王の監視/Sight of the Scalelords》

《聖なる儀式/Sacred Rites》

《黄昏+払暁/Dusk+Dawn》

《永劫の無垢/Enduring Innocence》

《ランプライト市長、マクレディ/MacCready, Lamplight Mayor》

《目覚ましヒバリ/Reveillark》

《死蔵の世話人、死零/Shirei, Shizo's Caretaker》

OUT 20

《先祖の声、ベトー/Betor, Ancestor's Voice》

《荒野の守護者/Protector of the Wastes》

《林冠の巨龍/Canopy Gargantuan》

《簒奪者、イクラ・シディーキ/Ikra Shidiqi, the Usurper》

《ロウクスの信仰癒し人/Rhox Faithmender》

《覚醒石のガーゴイル/Wakestone Gargoyle》

《原初の夜明け、ゼタルパ/Zetalpa, Primal Dawn》

《終わりなき巣網のアラスタ/Arasta of the Endless Web》

《スズメバチの巣/Hornet Nest》

《龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka》

《翼套の司祭/Wingmantle Chaplain》

《肢体の壁/Wall of Limbs》

《ジャディの横枝/Jaddi Offshoot》

《耽溺する貴族階級/Indulging Patrician》

《アブザンの意志/Will of the Abzan》

《敗北の顎/Jaws of Defeat》

《突撃陣形/Assault Formation》

《裏工作/Behind the Scenes》

《灯の燼滅/Despark》

《完全化の杖/Staff of Compleation》

《不動なるフェロザー》は能力の全てがまっすぐ同じ方向を向いているのでデッキが非常に作りやすい統率者になりました。

逆に言うとこの方向性以外でデッキを組むのは難しそうで、強いて言えば防衛シナジーを重視して防衛クリーチャーだけを採用するようにする等で少し構成を変える事は可能です。

その場合は《斧折りの守護者》《草茂る胸壁》によるマナ加速が非常に強力で、《威圧の杖》などを採用して無限コンボも狙えるようにすると面白いですね。

《不動なるフェロザー》は今までのタフネスで戦闘する統率者の中でもトップクラスに組みやすく戦いやすい統率者と言えるでしょう。

・《先祖の声、ベトー》

5マナ3/5という比較的防御寄りのスペックに、飛行と絆魂を持っており、能力は長いテキストの誘発型能力が1つだけあります。

自分のターン終了時に誘発するもので、能力は前半と後半で分かれています。

前半は「このターンに自分が得たライフの点数分、1体に+1/+1カウンターを置く」というもの。

これは自分に乗せることができないので統率者ダメージを狙う構築は難しいですね。自分に乗せられたら絆魂を持つことから倍々ゲームでサイズアップが狙えましたが少し惜しいデザイン。

統率者が絆魂を持っているので全くライフを得るカードを引けなくて機能しないということはありませんが、ライフを得ることは基本的にはメリットなので、ライフを得ることを目的としたカードを採用しないといけません。

後半は「このターンに自分が失ったライフの点数以下のマナ総量のクリーチャーを1体墓地から戦場に戻す」というもの。

この統率者だけだと自分でライフを減らす手段がないのでもちろん他のカードに頼る必要があります。

ライフを失うことはデメリットなので、ライフを引き換えにしてドローしたりリソースを増やしたりといったカードを採用するとそのデメリットを統率者の能力で生かせますね。

黒は《苦い真理》《ファイレクシアの闘技場》など、比較的よく使われるカードでもライフを失っていけるので、そういったカードを採用してリソースを増やしつつ統率者の能力に生かしていきましょう。

一点注意したいのは、能力が誘発した時に+1/+1カウンターを乗せたい戦場のクリーチャー最大1体と、戦場に戻したい墓地のクリーチャー最大1体を対象に取る必要があるため、この能力で戦場に戻したクリーチャーにすぐに+1/+1カウンターを乗せる事はできない点です。

まず能力の前半部分について、ライフを得ること、+1/+1カウンターを乗せることそれぞれに注目してカードをピックアップしていきましょう。

《運命の天使/Angel of Destiny》

《花咲く泥獣/Blossoming Bogbeast》

《アジャニの群れ仲間、カラ/Qala, Ajani's Pridemate》

・・・フィニッシュ手段につながるカード。

《運命の天使》はライフを得る事を主軸にしたデッキにとっては重要な勝ち手段なので、是非採用したいですね。

《アジャニの群れ仲間、カラ》はライフを得るたびに強化されるクリーチャーですが、自身が攻撃した時、乗っているカウンターの分だけ自軍を強化してくれます。統率者の能力の前半部分で+1/+1カウンターを置く先として非常に優秀ですね。

《テューンの大天使/Archangel of Thune》

《太陽冠のヘリオッド/Heliod, Sun-Crowned》

《果敢な血王/Defiant Bloodlord》

《永劫の不屈/Enduring Tenacity》

《薄暮薔薇の棘、ヴィト/Vito, Thorn of the Dusk Rose》

・・・無限コンボのパーツにもなるカード。

《テューンの大天使》と《スパイクの飼育係》で無限ライフ+他のクリーチャーが無限パンプアップ

《太陽冠のヘリオッド》と《歩行バリスタ》で無限ダメージ

《果敢な血王》以降の3枚と《極上の血》もしくは《血に飢えた征服者》で無限ライフルーズ

と様々なコンボがあります。

一部高額なカードも含んでいるため、今回は《太陽冠のヘリオッド》と《歩行バリスタ》のコンボだけ採用してみます。

《歩行バリスタ》は統率者の能力で+1/+1カウンターを置く先としても優秀で、《太陽冠のヘリオッド》がなくともしっかりと役割があるのが優秀ですね。

《クレリック・クラス/Cleric Class》

《エレンダの秘儀司祭/Elenda's Hierophant》

《本質の媒介者/Essence Channeler》

《アマリア・べナヴィデス・アギーレ/Amalia Benavides Aguirre》

《逆棘芽の農家/Bristlebud Farmer》

《希望の夜明け/Dawn of Hope》

《光の模範/Exemplar of Light》

《極悪なパンダ/Fiendish Panda》

《甘党のハースカ/Hurska Sweet-Tooth》

《幽霊議員カルロフ/Karlov of the Ghost Council》

《黄昏をもたらす者、ロドルフ/Rodolf Duskbringer》

《サムワイズ・ギャムジー/Samwise Gamgee》

《シガルダの輝き/Sigarda's Splendor》

《マルコフ家のソリン/Sorin of House Markov》

《トラッジの庭/Trudge Garden》

《血魔道の集会/Veinwitch Coven》

《失われし夢の井戸/Well of Lost Dreams》

《霊気貯蔵器/Aetherflux Reservoir》

《長老ガーガロス/Elder Gargaroth》

《サムワイズ・ギャムジー/Samwise Gamgee》

《フレイアリーズの信奉者/Disciple of Freyalise》

・・・ライフを得ること、得るたびの能力などを持つカード。

《幽霊議員カルロフ》はライフを得るたびに強化されるクリーチャーですが、こちらは自身の+1/+1カウンターを取り除く事で除去が可能になります。

統率者の能力で+1/+1カウンターを供給してあげる事で普段よりも高頻度で除去が可能になるので、セットで運用できると一気に盤面を制圧できますね。

《フレイアリーズの信奉者》のオモテ面はライフとドローを得つつクリーチャーを生け贄に捧げる事で墓地にクリーチャーを落とせるので統率者の能力の前半部分にも、後半部分のためのクリーチャー供給もできる優秀なカード。

更にウラ面はアンタップ状態でプレイする事で3点のライフを失う事ができるので、他にライフを失う手段がなければ統率者の後半部分の能力を活かすためにも使えます。

これ以外にも特に『モダンホライゾン3』に収録されていた両面カードは単色のものは土地としてプレイするだけで3点ライフを失えるため、土地枠として採用しておくと良いでしょう。

次に+1/+1カウンターを乗せたいクリーチャーを探してみましょう。

《王国の治安官/Constable of the Realm》

《薄暮軍団の決闘者/Dusk Legion Duelist》

《進化の証人/Evolution Witness》

《悪臭のガルガンチュア/Fetid Gargantua》

《気前の良い子犬/Generous Pup》

《獣群のベイロス/Herd Baloth》

・・・+1/+1カウンターが置かれるたびに誘発する能力を持つクリーチャー。

《気前の良い子犬》は+1/+1カウンターが置かれるたびに全体が強化されるため、単体しか強化できない統率者の能力の隙を埋めてくれる優秀なクリーチャーです。

《水晶の這行器/Crystalline Crawler》

《地区のマスコット/District Mascot》

《刻まれた巫女/Etched Oracle》

《仲介人、フェイン/Fain, the Broker》

《ファーティリド/Fertilid》

《ハルスペックス/Haruspex》

《有望な信徒/Hopeful Initiate》

《月皇ミケウス/Mikaeus, the Lunarch》

《愚鈍な自動人形/Mindless Automaton》

《鋼喰みのハイドラ/Steelbane Hydra》

《食糧庫の備蓄/Stocking the Pantry》

《トリスケリオン/Triskelion》

《役馬》

・・・基本的に+1/+1カウンターを取り除いて何か恩恵を受けられるカード。

《刻まれた巫女》は+1/+1カウンターを4個取り除いて3枚ドローと、コストも重い代わりにリターンも大きいクリーチャー。

統率者の能力でしっかりと+1/+1カウンターを供給してあげれば毎ターン追加3ドローを狙うことも夢ではありません。

《トリスケリオン》はマナコストが重いものの前述した《太陽冠のヘリオッド》との無限コンボのパーツにもなる上に《歩行バリスタ》とは違って統率者の能力で墓地から戻すことにも対応しているのでオススメカードです。

続いて統率者の能力の後半部分をしっかり誘発させるため、ライフを支払って何かをするカードをピックアップしていきましょう。

《アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast》

《要塞の闘技場/Stronghold Arena》

《ボーラスの城塞/Bolas's Citadel》

《破滅を囁くもの/Doom Whisperer》

《荒涼とした心のエレボス/Erebos, Bleak-Hearted》

《強欲/Greed》

《ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena》

《月の集会/Lunar Convocation》

《不死のさざ波/Ripples of Undeath》

《作戦室/War Room》

《闇市の人脈/Black Market Connections》

・・・ドローにつながるカード。

《要塞の闘技場》はあまり使われないカードですが、このデッキでは出したときのライフ回復も意味があるため今回はピックアップしています。

《破滅を囁くもの》はマナを支払うことなくライフを好きなだけ支払える貴重なクリーチャーです。

更に諜報によって統率者の能力で戦場に戻すクリーチャーを墓地に落とすこともできるので、非常に噛み合っていますね。

比較的高額なカードではありますが、《森の知恵》は失えるライフの量がある程度調節できて手札もしっかり増やせるので非常にオススメなカードです。

《森の知恵》自体は緑のデッキであればよほどの事が無い限りは採用したいカードなので、初心者の方でも今のうちに買っておくことをオススメしたいですね。

《ベレドロス・ウィザーブルーム/Beledros Witherbloom》

《生命保険/Life Insurance》

《ヨーグモスの息子、ケリク/K'rrik, Son of Yawgmoth》

《巣穴の魂商人/Warren Soultrader》

・・・マナにつながるカード。

《ヨーグモスの息子、ケリク》は自身を唱える時にも最大6点のライフを支払う事ができ、その後も自分の展開を早められます。

更に自身が絆魂を持っているため統率者の能力の前半部分にも寄与できるという非常に優秀なクリーチャーですね。

《悪魔の抱擁/Demonic Embrace》

《ハンド・オヴ・ヴェクナ/Hand of Vecna》

《語られざる印/Unspeakable Symbol》

・・・打点につながるカード。

打点につながるカードは統率者に使えばそのままライフ回復量につながるため、このデッキでは統率者ダメージを狙うかどうかに関わらず重要になってきます。

特に《語られざる印》はコストに対して強化幅が小さいものの、マナがかからずに好きなだけライフを支払えるというのは重要なため、オススメのカードです。

《奈落の君、苦弄/Kuro, Pitlord》

《屠殺/Slaughter》

《殺し/Snuff Out》

《血の取引者、ヴィリス/Vilis, Broker of Blood》

《マガーンの鏖殺者、ヴォーナ/Vona, Butcher of Magan》

・・・除去ができるカード。

除去能力を内蔵しているクリーチャーはそれだけで対戦相手に圧をかけられます。

その中でも《マガーンの鏖殺者、ヴォーナ》はその除去範囲の広さや本体が絆魂を持っていることなどから重要なクリーチャーと言えるでしょう。

更に他のクリーチャーと比べて5マナと比較的マナ総量が軽く、統率者の能力で戦場に戻して再利用しやすい点も高評価です。

IN 20

《運命の天使/Angel of Destiny》

《アジャニの群れ仲間、カラ/Qala, Ajani's Pridemate》

《太陽冠のヘリオッド/Heliod, Sun-Crowned》

《歩行バリスタ/Walking Ballista》

《光の模範/Exemplar of Light》

《極悪なパンダ/Fiendish Panda》

《幽霊議員カルロフ/Karlov of the Ghost Council》

《フレイアリーズの信奉者/Disciple of Freyalise》

《進化の証人/Evolution Witness》

《悪臭のガルガンチュア/Fetid Gargantua》

《気前の良い子犬/Generous Pup》

《刻まれた巫女/Etched Oracle》

《月皇ミケウス/Mikaeus, the Lunarch》

《愚鈍な自動人形/Mindless Automaton》

《トリスケリオン/Triskelion》

《要塞の闘技場/Stronghold Arena》

《破滅を囁くもの/Doom Whisperer》

《ヨーグモスの息子、ケリク/K'rrik, Son of Yawgmoth》

《語られざる印/Unspeakable Symbol》

《マガーンの鏖殺者、ヴォーナ/Vona, Butcher of Magan》

OUT 20

《不動なるフェロザー/Felothar the Steadfast》

《塁壁の設計家/Rampart Architect》

《解放の樹/Tree of Redemption》

《世紀の群れ使い、バルディン/Baldin, Century Herdmaster》

《不屈の古樹/Indomitable Ancients》

《覚醒石のガーゴイル/Wakestone Gargoyle》

《崇敬の壁/Wall of Reverence》

《原初の夜明け、ゼタルパ/Zetalpa, Primal Dawn》

《終わりなき巣網のアラスタ/Arasta of the Endless Web》

《ジャムーラのシダー・コンド/Sidar Kondo of Jamuraa》

《翼套の司祭/Wingmantle Chaplain》

《荒廃の塊/Blight Pile》

《跳ね橋/Crashing Drawbridge》

《歩く防壁/Walking Bulwark》

《家族との再会/Reunion of the House》

《強者鏖殺/Slaughter the Strong》

《敗北の顎/Jaws of Defeat》

《突撃陣形/Assault Formation》

《裏工作/Behind the Scenes》

《塔の防衛/Tower Defense》

《先祖の声、ベトー》はライフをリソースにした様々なカードが行き交うデッキになりました。

《不動なるフェロザー》とは異なり、今後のデッキの方向性は色々と考えられます。

ライフを得る事を軸に据えるとしても、ライフを回復する手段として《魂の管理人》などを採用してクリーチャーを横並べさせる構成にしたり、単体強化カードを採用して統率者の絆魂に頼る構成にしたりができます。

前者の構成の場合は小刻みにライフを回復するので《クレリック・クラス》のようなライフを回復する場合その数値+1点回復するという効果を持つカードを採用したいですが、後者の構成の場合は不要です。

更に回復した後のフィニッシュ手段としても《花咲く泥獣》などによるフィニッシュを狙うならクリーチャーを横並べさせるためにトークンを用意したいですし、統率者の能力で+1/+1カウンターを乗せる事を狙うなら逆に+1/+1カウンターシナジーを持つカードを採用したいですね。

統率者の能力の後半部分に着目して墓地利用デッキにすることももちろん可能です。

その場合は《幽霊の酋長、カラドール》のような墓地利用特化の統率者が強力なライバルとして立ちはだかるので差別化を図りたいですね。

《先祖の声、ベトー》はその能力に色々な要素が詰め込まれているので、自分の好みに合わせたデッキ構成で組み替えていける自由度の高い統率者と言えるでしょう。

・「ジェスカイの打撃手」

白青赤の統率者デッキで、統率者候補は《一心同体、シィコとナーセット》と《三学の修得者、エルシャ》。

《一心同体、シィコとナーセット》は2つ目の呪文を唱えるとそれをコピーorドローのオマケがついてくるという呪文コピー系統率者。

《三学の修得者、エルシャ》は果敢とトランプルを活かして統率者ダメージや無限キャストコンボを狙ってフィニッシュを狙うコンボ系統率者。

どちらも方向性は似ているので共通パーツは多そうですが、今回はちょっと特徴的な動きができる《一心同体、シィコとナーセット》でデッキを組む事を考えてみましょう。

・《一心同体、シィコとナーセット》

4マナ4/4飛行警戒というシステムクリーチャーにしてはしっかりしたサイズ。

疾風能力は各ターン自分の2つ目の呪文を唱えたとき、それが対象を取っている場合はコピー、そうでないなら1ドローというもの。

《剣を鍬に》などの単体除去をコピーすれば1対2交換ができますし、強化系のカードをコピーすれば更に強化できますし、何かしらを対象に取りつつドローできる呪文をコピーすれば手札を増やせますね。

今回は統率者の本体スペックが比較的強いので、強化系呪文をコピーして統率者ダメージを狙う構成を考えてみましょう。

対象を取る呪文を探していくことになりますが、2つ目の呪文としてそれらを唱える必要があるので、まず1つ目の呪文を何かしら唱える必要がある点に注意が必要です。

《フェアリーの大群/Cloud of Faeries》

《劇的な逆転/Dramatic Reversal》

《巨大鯨/Great Whale》

《見えざる糸/Hidden Strings》

《知性の捧げ物/Intellectual Offering》

《流浪のドレイク/Peregrine Drake》

《巻き直し/Rewind》

《断絶/Snap》

《転換/Turnabout》

《巻き戻し/Unwind》

・・・解決時にマナを起こせる、いわゆるフリースペルと呼ばれるカードたち。

他にも高額にはなりますが《パリンクロン》《時のらせん》などもありますね。

これらを1回目の呪文として唱えれば、大量のマナがなくとも疾風を誘発させる事が出来るので重要なカードたちです。

《見えざる糸》《断絶》《転換》に関しては対象を取る呪文のため2回目の呪文として唱えればコピーができ、その場合は使えるマナが倍増するマナ加速カードとしても使えますね。

《アミナトゥの占い/Aminatou's Augury》

《秘儀の砲撃/Arcane Bombardment》

《秘儀の強奪/Arcane Heist》

《時を越えた詠唱/Cast Through Time》

《魂の基点/Center Soul》

《勇敢な発見/Daring Discovery》

《悪魔の大騒動/Demonic Ruckus》

《ひずみの一撃/Distortion Strike》

《無傷の発現/Emerge Unscathed》

《エターリの好意/Etali's Favor》

《原初の嵐、エターリ/Etali, Primal Storm》

《信仰無き回収/Faithless Salvaging》

《約束の終焉/Finale of Promise》

《地質鑑定士/Geological Appraiser》

《ゴブリンの闇住まい/Goblin Dark-Dwellers》

《街道筋の強奪/Highway Robbery》

《最後の思考/Last Thoughts》

《魅惑の悪漢、マルコム/Malcolm, Alluring Scoundrel》

《ミジックスの熟達/Mizzix's Mastery》

《悟った喪失者、ナーセット/Narset, Enlightened Exile》

《悟った達人、ナーセット/Narset, Enlightened Master》

《強奪の計画/Plan the Heist》

《プラーグとナサーリ/Plargg and Nassari》

《敵の徴用/Press the Enemy》

《量子ずれ/Quantum Misalignment》

《犯行現場の再現/Reenact the Crime》

《再解釈/Reinterpret》

《風への放流/Release to the Wind》

《熱狂のリフレイン/Rousing Refrain》

《千里眼/Sight Beyond Sight》

《精鋭射手団の鍵開け/Slickshot Lockpicker》

《呪文ねじり/Spelltwine》

《よろめきショック/Staggershock》

《身分詐称/Stolen Identity》

《水没/Submerge》

《太陽鳥の祈祷/Sunbird's Invocation》

《過去と未来の剣/Sword of Once and Future》

《統合の殻/Synthesis Pod》

《宝物庫の鍵/The Key to the Vault》

《奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk》

・・・マナコストを支払うことなく唱えてもよいという効果のカード。

これらのカードを1回目の呪文として唱えれば、その後のマナコストを支払うことなく唱えたカードが2回目の呪文になるので実質カード1枚で疾風能力を誘発させられます。

様々なキーワード能力がこの項目に含まれます。

暗号に関しては戦闘ダメージを与えたあとに唱える事になるため、疾風能力で統率者を強化するカードを唱えたい時には相性が悪いものになってしまいます。

ただ、飛行警戒を持つ統率者に暗号してしまえば誘発させやすいことは間違いないためいくつか紹介しています。

《秘儀の強奪》など対象を取る暗号呪文に関しては、戦闘前メインフェイズに何か別の呪文を唱えた後に戦闘フェイズに入って暗号呪文を唱えればそれをコピーすることで戦略に幅ができるのでオススメです。

反復は唱えた次のターンに必ず1つ目の呪文として唱えられる事になるので少しだけ唱えるカードの自由度が狭まりますが、《無傷の発現》を始めとして全体的にマナコストが軽く序盤~中盤に扱いやすいものが多いですね。

計画は反復と近く、唱えるターンを自分で調節できるのが魅力的です。

一方で計画を行う事自体はソーサリータイミングかつ比較的マナコストがかさむものにはなるので注意が必要です。

《精鋭射手団の鍵開け》はその中でもインスタントやソーサリーを再利用でき、手札がスカスカでもしっかりと疾風を誘発させられるため、オススメの一枚です。

発見や続唱、赤によくある衝動的ドロー(ライブラリーを何枚か追放して期間限定でプレイできる効果)に関してはどうしても不確定要素が入って来るため安定した運用は少し難しいです。

この3種の中の発見に関してはめくれたカードが望ましいものでなかった場合は手札に加えてしまえばいいという柔軟性が魅力的です。

《エターリの好意》は発見の数字自体は3と小さめなものの、対象を取る呪文なので疾風能力でコピーすることができます。

1つ目の呪文として唱えたら発見3で唱えたカードが疾風能力を誘発させ、2つ目の呪文としてこれを唱えたらオーラのコピートークンが生成されるというわけですね。

その場合、コピートークンも本体も発見3を行うため、一気にリソースを増やす事が可能です。

ここまでは疾風能力を誘発させるためのカードでした。

次に疾風能力でコピーしたいカードを探していきましょう。

《ネフィリムの祝福/Blessing of the Nephilim》

《知識のカルトーシュ/Cartouche of Knowledge》

《戦闘研究/Combat Research》

《罪の自覚/Conviction》

《執着的探訪/Curious Obsession》

《長魚の陰影/Eel Umbra》

《浄火の鎧/Empyrial Armor》

《飛行の羽/Feather of Flight》

《ハイエナの陰影/Hyena Umbra》

《偶像化/Idolized》

《高揚する書物/Rousing Read》

《貴神の神罰/Scourge of the Nobilis》

《幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts》

《圧倒的洞察/Staggering Insight》

《神格の鋼/Steel of the Godhead》

・・・コストが軽めの強化系オーラ。

《エターリの好意》の所で触れた通り、オーラ呪文をコピーするとコピートークンが生成されるため強化幅が2倍になるのでオススメです。

《執着的探訪》などのドロー能力も持つオーラの場合はドロー量も2倍になるので非常に相性がいいですね。

オーラをより多く採用するなら《天上の鎧》《きらきらするすべて》などのオーラ参照系のオーラを採用して一気に打点を倍増させる事を狙う構築にしても面白そうですね。

《罪の自覚》は手札に戻す事で再度唱え直す事ができ、コストが軽いので1つ目の呪文として唱え直すような使い方も可能になります。

似たような効果を持つ《炎の冠》《ギトゥの火炎噴射》も同じ使い方は可能ですが、コピーしても特に旨味がないため今回はピックアップしませんでした。

どうしてもガス欠が気になる、1つ目の呪文が不足する場合はこれらも追加で採用するといいでしょう。

《かさ上げ/Bulk Up》

《軍団の統率/Legion Leadership》

《猛火煽り/Overblaze》

《憤激解放/Unleash Fury》

《大規模な列車強盗/Great Train Heist》

《今を生きる/Seize the Day》

《先手+必勝/Onward+Victory》

・・・対象を取りつつ打点を劇的に向上してくれるカード。

《大規模な列車強盗》は疾風で唱える場合は1つ目と3つ目の追加コストを支払う必要がある点に注意が必要です。

これと《今を生きる》の追加戦闘フェイズを得られるカードは基本的に解決時だけクリーチャーをアンタップするため、単にコピーするだけでは追加された戦闘フェイズ中に攻撃する事ができませんが、今回は統率者が最初から警戒を持っているため難なく運用できます。

《大魔導師の魔除け/Archmage's Charm》

《青の太陽の頂点/Blue Sun's Zenith》

《入念な考慮/Careful Consideration》

《統率者の眼識/Commander's Insight》

《比較分析/Comparative Analysis》

《謎めいた命令/Cryptic Command》

《夢まみれ/Drown in Dreams》

《電解/Electrolyze》

《アノールの焔/Flame of Anor》

《コイン弾き/Flick a Coin》

《霊感/Inspiration》

《シャドーの裂け目/Shadow Rift》

《優雅な連続技/Slick Sequence》

《天才のひらめき/Stroke of Genius》

《思考掃き/Thought Scour》

《予言の稲妻/Prophetic Bolt》

・・・インスタントで、対象を取り、ドローや手札が増やせるカード。

疾風能力は各ターン自分の2つ目の呪文をコピーしたり1ドローがついたりする能力なので、対戦相手のターンにも誘発させられればその分リソースを確保できます。

4人でプレイする統率者戦で1周するまでの間に対戦相手のターンは3回あり、各ターン中に疾風を誘発させられたらスゴいことになりますが、それは高望みと言わざるを得ません。自分の直前のプレイヤーのターン中に1回疾風能力を誘発させるあたりが現実的なラインですね。

その際対象を取っていればコピー、取っていなければ1ドローがついてくるので、マナコストが軽いインスタントであれば極論なんでも大丈夫です。

ただ、対象を取る(=疾風でコピーができる)ドロー呪文であれば手札を増やせるのでこういったカードを採用していくと息切れしにくくなります。

《シャドーの裂け目》など、「1マナのインスタント」「何かを対象に取る」「1ドローがついている」カードは他にも数多くあります。

それらは疾風でコピーすれば手札を増やせますし、1マナなので1つ目の呪文として唱えやすいので必要であれば追加で採用していくといいでしょう。

この中では《優雅な連続技》が2マナのインスタントでありつつドローと除去を兼ね備えた隙のないカードなのでオススメの1枚ですね。

IN 20

《見えざる糸/Hidden Strings》

《断絶/Snap》

《転換/Turnabout》

《秘儀の強奪/Arcane Heist》

《無傷の発現/Emerge Unscathed》

《エターリの好意/Etali's Favor》

《街道筋の強奪/Highway Robbery》

《精鋭射手団の鍵開け/Slickshot Lockpicker》

《呪文ねじり/Spelltwine》

《ネフィリムの祝福/Blessing of the Nephilim》

《戦闘研究/Combat Research》

《罪の自覚/Conviction》

《執着的探訪/Curious Obsession》

《幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts》

《圧倒的洞察/Staggering Insight》

《軍団の統率/Legion Leadership》

《大規模な列車強盗/Great Train Heist》

《今を生きる/Seize the Day》

《比較分析/Comparative Analysis》

《優雅な連続技/Slick Sequence》

OUT 20

《三学の修得者、エルシャ/Elsha, Threefold Master》

《カルデラの葬火喰らい/Caldera Pyremaw》

《外交官、マンガラ/Mangara, the Diplomat》

《僧院の導師/Monastery Mentor》

《マナ形成のヘルカイト/Manaform Hellkite》

《若き紅蓮術士/Young Pyromancer》

《どぶ潜み/Guttersnipe》

《第三の道の偶像破壊者/Third Path Iconoclast》

《大嵐の技/Tempest Technique》

《思考の旋風/Whirlwind of Thought》

《亡霊の牢獄/Ghostly Prison》

《豪奢の呪い/Curse of Opulence》

《順応する木人椿/Adaptive Training Post》

《栄華への変換/Transforming Flourish》

《熟慮/Think Twice》

《大勝ち/Big Score》

《ジェスカイの意志/Will of the Jeskai》

《複製の儀式/Rite of Replication》

《時の一掃/Time Wipe》

《マナ噴出/Mana Geyser》

《一心同体、シィコとナーセット》はジェスカイカラーらしく、コピーしたりドローしたり、呪文を多用したデッキになりました。

一部の打点を爆発的に向上させるカードを除くと明確に勝ちに近づくカードは少ないものの、カードアドバンテージに関しては比較的容易に得られるため、じっくりとゲームを進められる構成になっています。

統率者の能力的にも少数のパーツだけで対戦相手全員を屠ることもできないので、どうしてもゲームを終わらせるのに時間がかかる構成になるでしょう。

今回の方向性で行く場合、爆発力を求めるなら前述したオーラを多く採用して《天上の鎧》などのカードをコピーして打点向上を目論む構成がまず考えられます。その場合は疾風能力でコピーしたい呪文がオーラ呪文と決まっているので対戦相手のターン中に疾風能力を誘発させることにこだわる必要がないので少し採用カードが変わってきます。

逆に疾風能力を何度も誘発させてカードアドバンテージを少しずつ獲得していく構成にする場合はオーラ呪文よりもマナコストの軽いインスタントを多く採用していく形になるでしょう。

統率者自身が4マナ4/4としっかりしたスペック、少し工夫するだけでカードアドバンテージが得られるということでそこまで意識した構成にせずとも割とゲームになる能力をしています。

デッキの構成次第で少し動き方が変わっていくため、プレイヤーの好みが出てくる統率者ですね。

・「蘇りしスゥルタイ」

青黒緑の統率者デッキで、統率者候補は《シブシグの勇者、コーティス》と《釣り合った天秤、テヴァル》

《シブシグの勇者、コーティス》は墓地のクリーチャー呪文に疑似的な脱出(墓地のカード3枚追放)を持たせるような能力が強力な墓地利用統率者。

《釣り合った天秤、テヴァル》は墓地から土地カードを伸ばしたり、ゾンビトークンを生成したりといったこちらも墓地利用統率者。

どちらも墓地利用統率者ですが、今回は《釣り合った天秤、テヴァル》でデッキを考えてみましょう。

・《釣り合った天秤、テヴァル》

4マナ4/4飛行と標準サイズのドラゴン。

1つ目の誘発型能力は攻撃したときに3枚切削し、その後墓地にある土地カードを1枚戦場に戻せる、潤滑油的な能力。

墓地利用統率者として自力で墓地を肥やせるのはありがたいですし、何をするにしてもマナはもちろん重要なので土地を伸ばせるのは優秀ですね。

2つ目の誘発型能力は、カードが自分の墓地を離れるたびに2/2のゾンビ・ドルイド・トークンを生成するという能力。

一挙動で複数枚墓地を離れても1回しか誘発しないため、例えば《宝船の巡航》の探査コストで墓地のカードを7枚追放しても1体しかトークンは生成されません。

ただ、《悲哀の徘徊者》の脱出は脱出コストで4枚追放した時に1回、《悲哀の徘徊者》自身が墓地を離れてスタックに置かれた時に1回、合計で2回誘発してくれます。

カードによって誘発する回数が異なるため、しっかりとテキストを読んで判別したいですね。

この能力は細部に違いはあれど《冒涜する者、トーモッド》と同じ能力で、この能力を軸に据えたデッキ構成になるでしょう。

《冒涜する者、トーモッド》で使える《墓所這い》+《ファイレクシアの供犠台》の無限トークン無限マナコンボができるため、このコンボを目指す形にするとデッキ構築・プレイングの方向性が分かりやすくなるのでオススメです。

まずは無限コンボを揃えるためのカードを採用していきましょう。

《狂気の祭壇/Altar of Dementia》

《墓所細工/Cemetery Tampering》

《ネクロン・デスマーク/Necron Deathmark》

《墳墓からの脱出/Out of the Tombs》

《不死のさざ波/Ripples of Undeath》

《清掃人の才能/Scavenger's Talent》

《アンデッドの執事/Undead Butler》

《生き埋め/Buried Alive》

《死体の鑑定人/Corpse Connoisseur》

《ギックスの信奉者/Disciples of Gix》

《墓破りのラミア/Gravebreaker Lamia》

《オリークの伝承魔道士/Oriq Loremage》

《ブロコスの神話/Mythos of Brokkos》

《無名の墓/Unmarked Grave》

《不快な納墓役/Vile Entomber》

・・・ライブラリーから墓地にカードを落とせるカード。

基本的にはこれで《墓所這い》や墓地から何かをしてくれるカードを墓地に落としてデッキを動かしていく事になります。

今回の記事の前編《ぬかるみの執政、シディシ》で紹介したカードからほとんど引っ張ってきました。

この中では《アンデッドの執事》が地味ながらも良い働きをしてくれます。

戦場に出たときに3枚切削、死亡したときに自身を追放(その時に統率者の2つ目の能力でトークンが1体)、その後墓地にあるクリーチャーカード1枚を手札に回収(その時に統率者の2つ目の能力でトークンが1体)と、2マナのクリーチャーにしてはリターンが大きく、オススメのカードです。

《ブロコスの神話》は普段は固有色の縛りが濃くて使えませんが、コンボパーツを探しつつ墓地のカードを手札に戻せるので統率者の2つ目の能力も誘発させられる、相性のいいカードです。

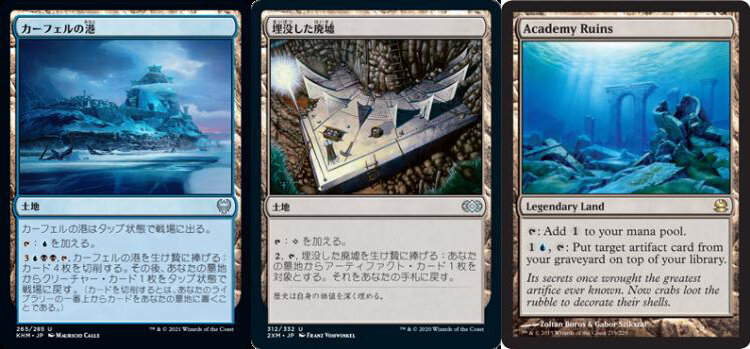

《亡骸のぬかるみ/Mortuary Mire》

《カーフェルの港/Port of Karfell》

《埋没した廃墟/Buried Ruin》

《アカデミーの廃墟/Academy Ruins》

《変容する森林/Shifting Woodland》

・・・墓地のカードを戻せる土地。

切削を進めていくと、回収したいカードも一緒に墓地に落ちてしまう事が多々あります。

統率者の1つ目の能力はどのタイミングで墓地に落ちた土地でも回収できるため、これらの土地を回収すればそこから希望のカードまで手を伸ばせるようになります。

最初の2枚はすでに構築済みデッキに入っている《愚蒙の記念像》と同様にクリーチャーカードを回収できる土地。

《カーフェルの港》は起動に安くないマナコストがかかる代わりに切削も行えるのでデッキの動きにマッチしており、更に起動した後は墓地に落ちるのでまた統率者の1つ目の能力で回収できるため時間はかかるものの統率者とこの土地だけでデッキを動かしていく事ができます。

《埋没した廃墟》《アカデミーの廃墟》は数少ないアーティファクトを回収できる土地。

今回のコンボパーツである《ファイレクシアの供犠台》が墓地に落ちてしまってもこの土地を回収すればコンボパーツを回収できますね。

《変容する森林》は厳密には回収するカードではないものの《ファイレクシアの供犠台》のコピーになれば実質コンボパーツを回収したも同然なので是非採用したいですね。

他にも《墳墓の要塞》など自身を追放する事で何かを回収できる土地もありますが、追放してしまった土地は統率者の能力で再利用出来ないため今回はピックアップしていません。

続いて、墓地に落ちてしまっても仕事ができるカードを探してみましょう。

《墓所這い》+《ファイレクシアの供犠台》のコンボは強力ですが、他にゾンビをコントロールしていないとコンボは成立しません。

普通にゾンビクリーチャーをプレイしても良いですが、一度自力で統率者の2つ目の能力を誘発させられるカードを使ってゾンビトークンを生成してから上記のコンボに入るのがスムーズでいいですね。

《おぞましきものの祭壇/Altar of the Wretched》

《骨縛りの語り部/Bonebind Orator》

《永遠の頂点、ブロコス/Brokkos, Apex of Forever》

《ケンタウルスの壊し蔦/Centaur Vinecrasher》

《迫り来る復興/Creeping Renaissance》

《戦慄の復活/Dread Return》

《ドライアドの蘇生/Dryad's Revival》

《不気味な魂の守護者/Eerie Soultender》

《起源/Genesis》

《ゴルガリの凶漢/Golgari Thug》

《忍耐強く企む者、ゴラム/Gollum, Patient Plotter》

《無残な収穫/Grim Harvest》

《死の達人/Master of Death》

《冥界の裏切り者/Nether Traitor》

《オールド・ワン・アイ/Old One Eye》

《秘蔵の縫合体/Prized Amalgam》

・・・墓地に落ちても仕事ができるカードたち。

《おぞましきものの祭壇》は自力で墓地から回収でき、しかもドローと切削もついてくる優秀なカード。

生け贄に捧げるクリーチャーはトークンではダメ、一度出した後使い回す事が難しいと欠点はありますが、墓地から回収できるカードの中では優秀な方です。

《死の達人》は戦場に出た時に諜報=墓地を肥やせて、アップキープにしか回収できないとはいえ1点のライフだけで回収できるという優秀なカード。

生け贄手段を用意して毎ターン死亡と回収のループができるようになるとどんどんデッキを掘り進めていく事ができるので、そういった構成にするのも良いでしょう。

《空道の盗人/Skyway Robber》

《自然の怒りのタイタン、ウーロ/Uro, Titan of Nature's Wrath》

《多面相の侍臣/Vizier of Many Faces》

《機知の勇者/Champion of Wits》

《ロナスの狂信者/Fanatic of Rhonas》

《悲しみの魔神/Archfiend of Sorrows》

《戦闘急使/Combat Courier》

《第一球層のガルガンチュア/First-Sphere Gargantua》

《ケデレクトのリバイアサン/Kederekt Leviathan》

《トライアーク・プラエトリアン/Triarch Praetorian》

・・・脱出、不朽、永遠、蘇生、再演といったキーワード能力を持つカード。

脱出以外は使い捨てになってしまうものの、自力で墓地から離れる事が出来るカードたちです。

《トライアーク・プラエトリアン》は墓地から戦場に出た時にドローが出来るクリーチャーですが、蘇生ではなく《犠牲》などで戦場に戻してもしっかりとドローができるため、オススメの1枚です。

《光り葉の大ドルイド/Gilt-Leaf Archdruid》

《クローサの庇護者シートン/Seton, Krosan Protector》

《スレイベンの大グール/Archghoul of Thraben》

《墓所破り/Cryptbreaker》

《不朽処理者の道具/Embalmer's Tools》

《ギサとゲラルフ/Gisa and Geralf》

《墓生まれの詩神/Graveborn Muse》

《墓地生まれの君主/Gravespawn Sovereign》

《スカラベの預言者/Prophet of the Scarab》

《貪欲な腐敗腹/Ravenous Rotbelly》

《スカラベの神/The Scarab God》

《アンデッドの占い師/Undead Augur》

《蠍の侍臣/Vizier of the Scorpion》

《腐敗の大鉈、ウィルヘルト/Wilhelt, the Rotcleaver》

・・・統率者の能力で生成されるトークンはゾンビ・ドルイド・トークンなので、その部族をサポートするカード。

ゾンビサポートは多いものの、ドルイドサポートはほとんどありません。

《光り葉の大ドルイド》はマナアーティファクトやマナクリーチャーが多用される統率者戦においても非常に強力な能力を持っています。

《クローサの庇護者シートン》は緑マナだけではありますが召喚酔いに影響されずにトークンがマナを加えられるようになるため、《漁る軟泥》など1マナで自分の墓地のカードを追放できるカードがあれば自分の墓地の数だけトークンを生成する、なんて芸当も出来るようになります。

ゾンビサポートに関しては、今回はゾンビを並べてガンガン殴るコンセプトではないため、《呪われた者の王》のような全体強化系のカードは採用していません。

ゾンビシナジーのカードを増やしてゾンビトークンで積極的に攻撃していく構成にするのも面白そうです。

その場合は《アンデッドの王》は修整を与えつつ統率者の能力を誘発させられるので重要なパーツになりそうですね。

最後に統率者の切削する動きおよび墓地からカードが離れる動きに反応して何かをしてくれるカードを見ていきます。

《学者ぶった博識/Pedantic Learning》

《血の暴君、シディシ/Sidisi, Brood Tyrant》

《撒けない追っ手/Unshakable Tail》

《チョーク・アウトライン/Chalk Outline》

《冒涜された墓所/Desecrated Tomb》

《浚渫機の洞察/Dredger's Insight》

《陰湿な根/Insidious Roots》

《骸骨の船員/Skeleton Crew》

《厳格な者、コンラッド卿/Syr Konrad, the Grim》

《スランの夜警/Thran Vigil》

《冒涜する者、トーモッド/Tormod, the Desecrator》

・・・あまり数は多くないものの、墓地を出入りするたびに誘発する能力を持つカード。

《学者ぶった博識》はあまり見かけないカードですが、切削で墓地に土地カードが落ちるたびにドローチャンスがあるため、一気に手札を補充できる可能性を秘めた重要なカード。

《陰湿な根》は統率者の能力で生成したトークンが全て《極楽鳥》になるのも強力ですし、植物トークンを生成する能力もこのデッキであれば頻繁に誘発するため、これが早いターンから運用できたらコンボを狙うことなくライフを攻めていくプランに切り替えるのもアリですね。

IN 20

《ファイレクシアの供犠台/Phyrexian Altar》

《不死のさざ波/Ripples of Undeath》

《アンデッドの執事/Undead Butler》

《死体の鑑定人/Corpse Connoisseur》

《ブロコスの神話/Mythos of Brokkos》

《オリークの伝承魔道士/Oriq Loremage》

《亡骸のぬかるみ/Mortuary Mire》

《カーフェルの港/Port of Karfell》

《埋没した廃墟/Buried Ruin》

《アカデミーの廃墟/Academy Ruins》

《変容する森林/Shifting Woodland》

《おぞましきものの祭壇/Altar of the Wretched》

《起源/Genesis》

《ゴルガリの凶漢/Golgari Thug》

《死の達人/Master of Death》

《トライアーク・プラエトリアン/Triarch Praetorian》

《光り葉の大ドルイド/Gilt-Leaf Archdruid》

《クローサの庇護者シートン/Seton, Krosan Protector》

《学者ぶった博識/Pedantic Learning》

《陰湿な根/Insidious Roots》

OUT 20

《花をほころばせる者/Floral Evoker》

《ダウスィーの虚空歩き/Dauthi Voidwalker》

《ボーラスの信奉者/Disciple of Bolas》

《見捨てられし者の王/Lord of the Forsaken》

《死滅都市の悪鬼/Necropolis Fiend》

《堕ちたる者、オブ・ニクシリス/Ob Nixilis, the Fallen》

《ゼンディカーの報復者/Avenger of Zendikar》

《破壊的な逸脱者/Consuming Aberration》

《ゴルガリの死者の王、ジャラド/Jarad, Golgari Lich Lord》

《絶滅の王/Lord of Extinction》

《春花のドルイド/Springbloom Druid》

《屍術淘汰/Necromantic Selection》

《致命的な策略/Lethal Scheme》

《砕土/Harrow》

《本質の錨/Essence Anchor》

《異臭の池/Fetid Pools》

《窪み渓谷/Sunken Hollow》

《疾病の神殿/Temple of Malady》

《憑依されたぬかるみ/Haunted Mire》

《無限地帯/Myriad Landscape》

《釣り合った天秤、テヴァル》はじわじわとリソースを伸ばしつつコンボを狙いに行くデッキになりました。

本体が4マナ4/4飛行と悪くないスペックをしている事、1つ目の能力のおかげでマナを伸ばしやすく、除去されてもプレイし直しがしやすいことから大分しぶとくゲームを進められる統率者です。

今回は《墓所這い》の無限コンボを目標にして構築しましたが、よりゾンビトークンの盤面形成を活かしてゾンビデッキにしてしまうのも1つの方向性としてはアリですね。

逆に1つ目の能力をアテにして土地を伸ばして上陸デッキにするという方向性も十分に現実的です。

墓地利用統率者でありつつ様々な構成が考えられるため、長い事いじって遊べそうな統率者と言えるでしょう。

・「マルドゥの怒涛」

白黒赤の統率者デッキで、統率者候補は《嵐裂きのズルゴ》と《火花散らせる先駆、ネリーヴ》。

《嵐裂きのズルゴ》はクリーチャートークンを活用した少しコンボ寄りの統率者。

《火花散らせる先駆、ネリーヴ》はトークンの種類数を参照して衝動的ドローを進められる特徴的な能力を持つ統率者。

どちらもトークンを活用したデッキになりますが、今回は《嵐裂きのズルゴ》でデッキを考えてみましょう。

・《嵐裂きのズルゴ》

3マナ3/3と標準的なスペックで、応召1と誘発型能力を1つ持ちます。

誘発型能力は、自分のクリーチャートークンが戦場を離れるたびに誘発して、それが攻撃していたら1ドロー、そうでなかったら各対戦相手が1点ライフルーズというものです。

攻撃しているクリーチャーは戦闘フェイズが終了するまで攻撃している状態なので、応召で生成したトークンが戦闘ダメージを与えた後、メインフェイズに入る前に戦場を離れれば1ドローが可能です。

攻撃している状態でトークンが戦場を離れてくれるとその分ドローを進められるので強力ですが、残りライフを詰めにいきたい時や無限コンボなどをしている時はライフルーズに頼る事になります。

従って、基本的には攻撃している状態で戦場を離れてもらってドローを進めつつコンボパーツや後続を探しに行くような構成になるでしょう。

まずはクリーチャートークンを生成出来るカードを探してみましょう。

ただ単に生成するだけでなく、攻撃している状態で生成したり速攻を持って生成したり、すぐに攻撃している状態になれるものを優先的に採用するといいでしょう。

《西方の焔、アンドゥーリル/Anduril, Flame of the West》

《千番目の月、アニム・パカル/Anim Pakal, Thousandth Moon》

《オレスコスの王、ブリマーズ/Brimaz, King of Oreskos》

《リージョンの皇帝、シーザー/Caesar, Legion's Emperor》

《早駆ける業火、カラミティ/Calamity, Galloping Inferno》

《ダーレク軍団/Dalek Squadron》

《暴走魔導士、デリーナ/Delina, Wild Mage》

《アルダー・レイヴンガード大公爵/Duke Ulder Ravengard》

《残響する攻撃/Echoing Assault》

《炎駆の乗り手/Flamerush Rider》

《ジェナシの執行官/Genasi Enforcers》

《電光の姫将軍、クレート/General Kreat, the Boltbringer》

《ノールの戦団/Gnoll War Band》

《真実の魂の盲信者、ガット/Gut, True Soul Zealot》

《ハンマー・オヴ・モラディン/Hammers of Moradin》

《ハンウィアー守備隊/Hanweir Garrison》

《天軍の伝令/Herald of the Host》

《放蕩+三昧/Indulge+Excess》

《異端審問官の勲章/Inquisitorial Rosette》

《航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider》

《レオニンの戦導者/Leonin Warleader》

《マルドゥの隆盛/Mardu Ascendancy》

《民兵団の誇り/Militia's Pride》

《太陽の栄光、オターリ/Otharri, Suns' Glory》

《喧嘩腰の拳闘士/Pugnacious Pugilist》

《空騎士の先兵/Skyknight Vanguard》

《飛翔する光り/Soaring Lightbringer》

《怪しげな統治者、スクイー/Squee, Dubious Monarch》

《ティロナーリの召喚士/Tilonalli's Summoner》

《地下の地下の一掃/Undercellar Sweep》

《戦長の巨人/Warchief Giant》

《巣穴の戦導者/Warren Warleader》

《竜渡り地区の巡回兵/Wyrm's Crossing Patrol》

・・・攻撃している状態のトークンを生成するカード。

特に無尽を持つカードをメインにピックアップしています。

無尽は4人卓でプレイしているなら2体クリーチャートークンを生成し、特に処理手段を用意せずとも戦闘終了時に追放してくれるのでドローが確定しているので相性がいいですね。

無尽持ちクリーチャーの中でも《ダーレク軍団》《ハンマー・オヴ・モラディン》は3マナとコストが軽いわりにブロックされにくい能力を備えているので安定して攻撃し続けやすいのでオススメです。

《軍勢の集結/Assemble the Legion》

《果敢な海賊行為/Daring Piracy》

《決然とした反復/Determined Iteration》

《精霊術の熟達/Elemental Mastery》

《炎影の妖術/Flameshadow Conjuring》

《ゴブリンの突撃/Goblin Assault》

《ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster》

《ゴブリンすべり/Goblinslide》

《咆吼部隊の重量級/Howlsquad Heavy》

《鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker》

《憎悪の手、ラゴモス/Lagomos, Hand of Hatred》

《マナ形成のヘルカイト/Manaform Hellkite》

《ミミックの大桶/Mimic Vat》

《夢幻の密集軍/Mirage Phalanx》

《荒くれたちの笑い声/Outlaws' Merriment》

《包囲攻撃の副官/Siege-Gang Lieutenant》

《トーテンタンズの歌/Song of Totentanz》

《欠片の双子/Splinter Twin》

《ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge》

・・・速攻持ちのトークンを生成するカード。

今回の記事の前編《嵐の中心、ネリーヴ》で紹介したカードもいくつかありますが、赤のトークン生成カードは大抵速攻を付与する代わりに戦闘orターン終了時に生け贄or追放されるようなデザインのため、今回の統率者とも相性がいいですね。

《精霊術の熟達》はエンチャントするクリーチャー次第にはなりますが、統率者にエンチャントするだけでも毎ターン3体トークンを生成できる上に応召によるトークン生成と違って本人が攻撃に参加する必要がなく、戦闘で討ち取られる心配がないので是非採用したいカードです。

《憎悪の手、ラゴモス》は1体しか生成しませんが、強力な代わりに制限が厳しい起動型能力はこのデッキなら何度も起動する事も夢ではないでしょう。

トークンの生成に関してはここまでのカードで十分用意できるかと思います。

ここからは生成すること以外のサポートカードを探してみましょう。

《巨岩の門/Dolmen Gate》

《勝利の神、イロアス/Iroas, God of Victory》

《忠実なユニコーン/Loyal Unicorn》

《偵察/Reconnaissance》

《足首裂き/Ankle Shanker》

・・・安全に戦闘を終わらせるためのカード。

無尽持ちのカードや統率者の応召など、攻撃したときにトークンを生成するクリーチャーを多く採用するならこういったカードも採用したいですね。

《漸減/Attrition》

《闇住まいの神託者/Dark-Dweller Oracle》

《荒涼とした心のエレボス/Erebos, Bleak-Hearted》

《仲介人、フェイン/Fain, the Broker》

《狂信的傾倒/Fanatical Devotion》

《噴水港/Fountainport》

《ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment》

《占有の兜/Helm of Possession》

《秘密の備蓄品/Hidden Stockpile》

《高級市場/High Market》

《秘宝の薬瓶/Relic Vial》

《無情な無頼漢/Ruthless Knave》

《サリッドの予言者/Thallid Soothsayer》

《スカルポートの商人/Skullport Merchant》

《巣穴の魂商人/Warren Soultrader》

《魔女の大釜/Witch's Cauldron》

・・・戦闘中にトークンを処理するための生け贄手段。

戦闘フェイズ中にトークンが戦場を離れるとそれだけでドローになるのでこれらのカードは非常に重要になってきます。

《無情な無頼漢》は起動コストこそ3マナと少し重めですが、効果が宝物トークン2つ生成と強く、統率者の能力で手札は増やせるけどそれを使い切るためのマナが足りない・・・という状況を解消してくれます。

《巣穴の魂商人》も同様の理由で宝物トークンを生成できるのでオススメですね。

《闇の予言/Dark Prophecy》

《デス・タイラント/Death Tyrant》

《エレボスの指図/Dictate of Erebos》

《葬儀場+復活の間/Funeral Room+Awakening Hall》

《ケルドの血拳、ガルナ/Garna, Bloodfist of Keld》

《墓穴までの契約/Grave Pact》

《蜘蛛の女王、ロルス/Lolth, Spider Queen》

《ノーンの水源/Norn's Wellspring》

《無慈悲な略奪者/Pitiless Plunderer》

《完成化したウェザーライト/Weatherlight Compleated》

《マリオネットの達人/Marionette Master》

《再誕槽/Vat of Rebirth》

・・・クリーチャーの死亡を参照して誘発する能力を持つカード。

戦闘/ターン終了時に追放してしまうトークンの場合は他に生け贄手段を用意する必要がありますが、これらのカードがあればトークンが死亡する際に更なるアドバンテージを獲得しに行く事が可能になります。

《蜘蛛の女王、ロルス》などのプレインズウォーカーは基本的に統率者戦では使われませんが、今回は自身の誘発型能力のおかげで普段以上に忠誠カウンターを乗せる事が出来るので見た目以上にしぶとく、0能力のドローはもちろん、-3能力のトークン生成も戦線を維持するのに役立つため十分採用圏内です。

《無慈悲な略奪者》はクリーチャーを多用するデッキであれば常に声がかかるようなカードですが、今回ももちろんピックアップ。《無情な無頼漢》《巣穴の魂商人》と同様の理由からマナを加えられるようになるのは貴重ですね。

IN 20

《千番目の月、アニム・パカル/Anim Pakal, Thousandth Moon》

《リージョンの皇帝、シーザー/Caesar, Legion's Emperor》

《ダーレク軍団/Dalek Squadron》

《ハンマー・オヴ・モラディン/Hammers of Moradin》

《ハンウィアー守備隊/Hanweir Garrison》

《天軍の伝令/Herald of the Host》

《マルドゥの隆盛/Mardu Ascendancy》

《空騎士の先兵/Skyknight Vanguard》

《巣穴の戦導者/Warren Warleader》

《精霊術の熟達/Elemental Mastery》

《憎悪の手、ラゴモス/Lagomos, Hand of Hatred》

《勝利の神、イロアス/Iroas, God of Victory》

《足首裂き/Ankle Shanker》

《爆破基地/Blasting Station》

《狂信的傾倒/Fanatical Devotion》

《ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment》

《無情な無頼漢/Ruthless Knave》

《巣穴の魂商人/Warren Soultrader》

《蜘蛛の女王、ロルス/Lolth, Spider Queen》

《無慈悲な略奪者/Pitiless Plunderer》

OUT 20

《骨貪り》

《エメリアの天使/Emeria Angel》

《無私の霊魂/Selfless Spirit》

《太陽のタイタン/Sun Titan》

《精神刃の断裂者/Mindblade Render》

《蛇術師/Ophiomancer》

《不死の援護者、ヤヘンニ/Yahenni, Undying Partisan》

《包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander》

《マイアの戦闘球/Myr Battlesphere》

《真面目な身代わり/Solemn Simulacrum》

《甲虫背の酋長/Beetleback Chief》

《苦々しい勝利/Bitter Triumph》

《指揮官の徽章/Commander's Insignia》

《軍団の忠誠心/Legion Loyalty》

《報いの時/Hour of Reckoning》

《競争排除/Eliminate the Competition》

《影の召喚/Shadow Summoning》

《未練ある魂/Lingering Souls》

《犬たちの解き放ち/Release the Dogs》

《霊狩り、ケイヤ/Kaya, Geist Hunter》

《嵐裂きのズルゴ》はマルドゥカラーのトークンを活用したビートダウン/コンボデッキになりました。

《ケルドの血拳、ガルナ》とほぼ同じ能力を持っています。

《嵐裂きのズルゴ》はトークンにしか反応しない代わりに1マナ軽く固有色が1色増えているので、どちらも一長一短といった所でしょうか。

今回はピックアップしませんでしたが

《屍賊の死のマント》+《アシュノッドの供犠台》+戦場に出たときにトークンを1体以上生成できるクリーチャーで無限にそのクリーチャーが戦場と墓地を行き来する無限コンボをこのデッキであれば採用可能です。

その際、統率者が戦場に出ていればそのまま今度はライフルーズの方でフィニッシュできますね。

何らかのクリーチャーのコピートークンももちろんトークンなので、今回ピックアップした《鏡割りのキキジキ》系のカードを増やしてクリーチャーカードのコピーを活用する構成も考えられます。

その場合は《鏡割りのキキジキ》+《士気溢れる徴集兵》、《電気複製》+《二重詠唱の魔道士》などのコピーカードを活用した無限コンボも採用してコンボ寄りにすると良いでしょう。

トークンを生成するカード、トークンを活用するカードはほぼ毎エキスパンション増えるため、将来性にも期待できる統率者です。

・「ティムールの咆哮」

青赤緑の統率者デッキで、統率者候補は《ティムールの咆哮、エシュキ》と《書かれざる者、ウレニ》。

《ティムールの咆哮、エシュキ》は《精霊の魂、アニマー》と似たような誘発条件の能力を持つ、コンボ寄りの統率者。

《書かれざる者、ウレニ》はマナコストが重い分、ドラゴンクリーチャーを展開できる中々強力なドラゴン部族統率者。

《ティムールの咆哮、エシュキ》は《精霊の魂、アニマー》という強力なライバルとの差別化が少し難しいため、今回は《書かれざる者、ウレニ》でデッキを考えてみましょう。

・《書かれざる者、ウレニ》

7マナ7/7飛行トランプルという重量級のドラゴン。

戦場に出たときと攻撃したときに、ライブラリーの上8枚を見てその中にあるドラゴンクリーチャー1枚を戦場に出すという非常に強力な誘発型能力を持ちます。

その能力を活かしてどんどんドラゴンを展開して盤面を圧倒していく構成が分かりやすいでしょう。

まずはこの統率者、7マナという非常に重いコストをしているためマナ加速を少し追加した方が良いでしょう。

マナ加速と一概に言っても様々な種類があります。

今回は2マナと4マナのマナ加速を重点的に追加すると良さそうです。

基本的に2マナのマナ加速は《秘儀の印鑑》のような+1マナするカードで、2マナというコストの軽さから初手にあればキープしやすく、仮に3枚初手に重なっても2ターン目に1枚、3ターン目に土地をプレイすれば合計4マナになって残りの2枚を連続してプレイ、そして4ターン目にも土地をプレイできれば7マナに到達して統率者を唱えられます。

4マナのマナ加速は《移動経路》のように+2マナするものがメインとなります。

4マナある状態で+2マナすれば6マナ、そして次のターンに土地をプレイできれば7マナに到達して統率者を唱えられるため、2マナのマナ加速の次に重要だと言えるでしょう。

では中間である3マナのマナ加速はというと《木霊の手の内》のような+1マナしつつマナ以外の面で何かしらのリターンがあるものが中心です。

また、3マナある状態でこれらのマナ加速を使っても+1、次のターンに土地をプレイしても5マナにしか到達できず、一部の+2マナできるカードを使っても6マナとギリギリ統率者のマナに届かない点が少し気になります。

もちろん2ターン目のマナ加速を使った後、本来4マナのマナ加速をプレイする所で+2マナできる3マナのマナ加速を使えれば問題はないため、一部そういったカードもピックアップしていきましょう。

《好奇のタリスマン/Talisman of Curiosity》

《イゼットの印鑑/Izzet Signet》

《グルールの印鑑/Gruul Signet》

《シミックの印鑑/Simic Signet》

《不屈の自然/Rampant Growth》

《自然の知識/Nature's Lore》

《三顧の礼/Three Visits》

《ドラゴン語りのシャーマン/Dragonspeaker Shaman》

《摩滅したパワーストーン/Worn Powerstone》

《ガイアの眼、グウェナ/Gwenna, Eyes of Gaea》

《火の血脈、サルカン/Sarkhan, Fireblood》

《失われた業の巫師/Shaman of Forgotten Ways》

《成長の発作/Growth Spasm》

《迂回路/Circuitous Route》

《爆発的植生/Explosive Vegetation》

《ゼンディカーへの侵攻/Invasion of Zendikar》

《開拓地の地図作成/Map the Frontier》

《精霊信者の道/Path of the Animist》

《巨森の波動/Vastwood Surge》

・・・2マナから4マナまでのマナ加速。

緑のマナ加速にはマナクリーチャーによる加速もありますが、今回は土地の加速とアーティファクトの加速を中心にピックアップしてみました。

2マナと4マナのマナ加速を中心に、とは言いましたが、3マナのマナ加速までなら初手にあってもキープしやすいので、ある程度は追加採用していくといいですね。

統率者を無事にプレイするところまでいけたらあとはどんどん誘発させていく事を目指します。

《ブラー/Blur》

《妖術師の衣装部屋/Conjurer's Closet》

《相変位/Displace》

《本質の変転/Essence Flux》

《幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker》

《幻術師の謀/Illusionist's Stratagem》

《救いの疾翼、メネルドール/Meneldor, Swift Savior》

《次元切開/Planar Incision》

《水飛沫の門/Splash Portal》

《テフェリーの時間改変/Teferi's Time Twist》

《深海住まいのタッサ/Thassa, Deep-Dwelling》

《航海者の杖/Voyager Staff》

《狙い澄ましの航海士/Deadeye Navigator》

《金色の大帆船/Golden Argosy》

・・・明滅するカード。

統率者が戦場に出たときに能力を誘発させるため、明滅するカードを使えば更に誘発させられます。

誘発回数が重要なのでなるべく多く採用していきたいですね。

《本質の変転》《水飛沫の門》は1マナと明滅カードの中で最もコストが軽く、統率者をプレイしてすぐに明滅させる事も狙いやすいため、是非採用しておきたいですね。

《フレッシュの複製体/Flesh Duplicate》

《玻璃池のミミック/Glasspool Mimic》

《鏡像/Mirror Image》

《幻影の像/Phantasmal Image》

《ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph》

《あまたの舞い》

《電気複製/Electroduplicate》

《宿命的心酔/Fated Infatuation》

《炎影の妖術/Flameshadow Conjuring》

《熱の陽炎/Heat Shimmer》

《トラブルメーカー、ジャクシス/Jaxis, the Troublemaker》

《鏡の間+砕けた世界/Mirror Room+Fractured Realm》

《溶鉄の複製/Molten Duplication》

《溶鉄の残響/Molten Echoes》

《ラバブリンクの英雄、オーシオン/Orthion, Hero of Lavabrink》

《模写/Quasiduplicate》

《覆滅+複製/Repudiate+Replicate》

《太陽の高揚、サヒーリ/Saheeli, the Sun's Brilliance》

《春心のナントゥーコ/Springheart Nantuko》

《双つ身の炎/Twinflame》

・・・クリーチャーのコピーを生成するカード。

統率者は普通にコピーしてしまうと伝説ルールによって片方は墓地に置かれてしまいますが、戦場に出たときの能力だけは誘発してくれます。

4マナまで範囲を広げると古き良き《クローン/Clone》などが入ってきますが、今回は(少なくともコピーする時は)3マナ以下のマナだけでいいカードだけをピックアップしています。

《炎影の妖術》《溶鉄の残響》は唱えるコストこそ少し重いものの、その後は非常に軽いコストで統率者はもちろん他のドラゴンのコピーも生成する事が可能なのでこのデッキとの相性は抜群ですね。

《二科目専攻/Double Major》

《残響方程式/Echoing Equation》

《多勢の兜/Helm of the Host》

《イレニカスの不快な複製/Irenicus's Vile Duplication》

《歩哨竜、ミーリム/Miirym, Sentinel Wyrm》

《ナノジーンの変換/Nanogene Conversion》

《量子ずれ/Quantum Misalignment》

《シンスの父、ショーン/Shaun, Father of Synths》

《灯の分身/Spark Double》

《見習いの愚行/The Apprentice's Folly》

・・・同じくコピーを生成するカード。

こちらは伝説のクリーチャーでも伝説でないようにコピーしてくれる親切設計。

《残響方程式》のようなすでに戦場に出ているクリーチャーを特定のクリーチャー1体のコピーにするカードに関しては戦場に出たとき能力は誘発しないものの、今回の統率者は攻撃した時にも能力が誘発してくれるため、盤面のクリーチャーの数次第ではとんでもない事になるでしょう。

この中では《歩哨竜、ミーリム》は必須カードと言えるレベルに相性のいいクリーチャー。自身がドラゴンなため統率者の能力で探しにいく事も可能ですし、先にこのドラゴンを出す事が出来れば統率者をコピーする事も可能で、更に後続のドラゴンもコピーしてくれる、いつ戦場に出てもうれしいクリーチャーです。

《追い討ち/Aggravated Assault》

《フルスロットル/Full Throttle》

《大規模な列車強盗/Great Train Heist》

《グリムリーパーズスプリント/Grim Reaper's Sprint》

《ヘルカイトの突撃者/Hellkite Charger》

《オーバーパワー攻撃/Overpowering Attack》

《連続突撃/Relentless Assault》

《凶暴な打撃/Savage Beating》

《今を生きる/Seize the Day》

《世界大戦/World at War》

・・・追加戦闘フェイズを行えるカード。

統率者が攻撃した時にも能力は誘発するので、戦闘フェイズを増やすカードも有効です。

盤面をドラゴンで埋め尽くした後に全体が攻撃できるような追加戦闘フェイズカードを使えばもちろんそのままフィニッシュにも持ち込めるため、ある程度バランスを考えながら採用していくといいでしょう。

《ヘルカイトの突撃者》はドラゴンなので統率者の能力で探す事もできる優秀なフィニッシャー。

その分追加戦闘フェイズにかかるコストが非常に重いため大振りになってしまう点にだけ注意が必要です。

《復讐する狩人/Avenging Hunter》

《骨集めのドラコサウルス/Bonehoard Dracosaur》

《ドラゴンの大母/Dragon Broodmother》

《アストラルの狩人、ガナクス/Ganax, Astral Hunter》

《黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon》

《ヘルカイトの暴君/Hellkite Tyrant》

《黒曜石の焦がし口/Obsidian Charmaw》

《凶暴な熱口/Savage Ventmaw》

《解体屋、スラッカス/Thrakkus the Butcher》

《双炎の暴君/Twinflame Tyrant》

《エインシャント・ブロンズ・ドラゴン/Ancient Bronze Dragon》

《災火のドラゴン/Balefire Dragon》

《爆発炉のヘルカイト/Blast-Furnace Hellkite》

《ボガーダンのヘルカイト/Bogardan Hellkite》

《炎の大口、ドラクセス/Drakuseth, Maw of Flames》

《ドラコの末裔/Scion of Draco》

《天空の独裁者/Skyline Despot》

《ウトヴァラのヘルカイト/Utvara Hellkite》

・・・ドラゴンクリーチャーカード。

統率者の能力を誘発させられたら今度はドラゴンをどんどん出していきましょう。

統率者よりもコストが軽いドラゴンに関しては統率者を出す前にプレイしてうれしいものや、ステータスよりも能力が優秀なものを中心にピックアップしています。

この中では《黄金架のドラゴン》が特に優秀で、5マナある状態で実質2マナのマナ加速が出来て確実に統率者までマナを伸ばす事ができるため、先にプレイしたい筆頭と言えます。

《双炎の暴君》も能力が非常に強力なドラゴン。統率者をコピーするためのコピーカードをこのクリーチャーに使ってコピーしていくとトンデモ打点に化けますね。

コストが重いドラゴンに関しても可能な限り能力をしっかりと選別して採用したいところ。

《爆発炉のヘルカイト》は《双炎の暴君》と同等の打点向上を見込める優秀なドラゴン。

《ドラコの末裔》は他のドラゴンに対する恩恵は小さいものの、統率者に呪禁を持たせられる点が非常に優秀です。

IN 20

《好奇のタリスマン/Talisman of Curiosity》

《イゼットの印鑑/Izzet Signet》

《グルールの印鑑/Gruul Signet》

《シミックの印鑑/Simic Signet》

《摩滅したパワーストーン/Worn Powerstone》

《ガイアの眼、グウェナ/Gwenna, Eyes of Gaea》

《ゼンディカーへの侵攻/Invasion of Zendikar》

《巨森の波動/Vastwood Surge》

《本質の変転/Essence Flux》

《水飛沫の門/Splash Portal》

《炎影の妖術/Flameshadow Conjuring》

《溶鉄の残響/Molten Echoes》

《残響方程式/Echoing Equation》

《歩哨竜、ミーリム/Miirym, Sentinel Wyrm》

《骨集めのドラコサウルス/Bonehoard Dracosaur》

《黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon》

《双炎の暴君/Twinflame Tyrant》

《爆発炉のヘルカイト/Blast-Furnace Hellkite》

《ボガーダンのヘルカイト/Bogardan Hellkite》

《ドラコの末裔/Scion of Draco》

OUT 20

《ティムールの咆哮、エシュキ/Eshki, Temur's Roar》

《雷たてがみの龍/Thundermane Dragon》

《燃え立つ空、軋賜/Atsushi, the Blazing Sky》

《竜使いののけ者/Dragonmaster Outcast》

《冠滅ぼしのガドラク/Gadrak, the Crown-Scourge》

《力線の暴君/Leyline Tyrant》

《巣ごもりドラゴン/Nesting Dragon》

《日和見ドラゴン/Opportunistic Dragon》

《ドラゴン狂、ノギー/Nogi, Draco-Zealot》

《スカルガンのヘルカイト/Skarrgan Hellkite》

《嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon》

《刃の翼ヴェリックス/Verix Bladewing》

《狩りの先駆け/Harbinger of the Hunt》

《嵐叫の蛮龍/Stormshriek Feral》

《長日祭/Zenith Festival》

《嵐の怒り/Storm's Wrath》

《セルヴァラの暴走/Selvala's Stampede》

《破断するドラゴンの嵐/Breaching Dragonstorm》

《吐炎/Spit Flame》

《ドラゴンの伝承/Draconic Lore》

《書かれざる者、ウレニ》はドラゴンクリーチャーを展開して殴る、という非常にシンプルかつ豪快なデッキになりました。

統率者の能力がシンプルなため、違った方向性の構成は少し難しいかもしれません。

ただ、この方向性で進めていくのでも《精霊の絆》のような大型クリーチャーサポートを追加で採用したり、誘発回数を増やすのではなくドラゴンクリーチャーをライブラリーの一番上に持ってくるカードを採用して一回のヒット率を高めたり、《狙い澄ましの航海士》を絡めた明滅関連のコンボ要素を強めたり、色々といじりようはあります。

また、マナコストが重い今回の統率者をサポートするカードはもちろん重要なものの、そればかり入れてしまうといざ能力が誘発してもライブラリーの上から8枚の中にドラゴンがない・・・といった悲しい状況になりかねません。

そのあたりのサポートカードとドラゴンカードの枚数バランス調整はプレイしながら試行錯誤していくといいでしょう。

今後採用していきたいカードの中には高額なものも複数あります。

ドラゴンでは《峰の恐怖》《年老いた骨齧り》《エインシャント・シルヴァー・ドラゴン》、能力サポートでは《うろつく玉座》、コピー系では《千の顔の逆嶋》等々。

資産的に余裕ができたら色々と試してみるといいでしょう。

《書かれざる者、ウレニ》は単体のカードパワー・制圧力が高いドラゴンを連打できるため、初心者の方にもオススメできる魅力的な統率者です。

以上で『タルキール:龍嵐録』編の記事は終了です。

今回の記事で紹介しきれなかった統率者や、特定のデッキで非常に強力な助っ人となるサポートカードなどまだまだいっぱいあります。

皆さんも是非新しい統率者を組んでみたり、カードリストをもう一度眺めたりして自分の統率者に合いそうなカードを探してみてください!

最後までお読みいただきありがとうございました!